近日,内蒙古科技大学土木工程学院城市固体废弃物建材资源化利用团队曹芙波教授在Construction and Building Materials期刊(IF=7.4,中科院1区TOP)发表题为“Local bond behavior of partially encased composite steel and recycled concrete structural members”(DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2025.141626)的研究成果。该研究通过推出试验探讨了部分包裹再生混凝土结构构件的黏结行为,并基于灰度相关理论评估了不同参数(再生混凝土强度、锚固长度和栓钉层数)对黏结性能的影响。最终,通过对试验结果统计回归,给出了考虑黏结部位和深度的黏结滑移本构模型。

Construction and Building Materials是Elsevier出版社旗下建筑工程材料领域的国际权威期刊,自1987年创刊以来,持续引领绿色建材与结构工程领域的创新研究。作为JCR Q1、中科院一区Top期刊(2024年影响因子7.4),其聚焦混凝土、复合材料、再生资源利用、低碳技术及环境-材料交互作用等方向,致力于推动建筑材料的可持续性与高性能化发展,研究内容涵盖从纳米级材料设计到大型工程结构耐久性评估的全链条研究,尤其重视碳中和目标下的材料革新 与 极端环境工程应用的交叉融合。

随着全球城市化进程的推进,许多国家面临着管理大量建筑垃圾的挑战,其中废弃混凝土约占建筑垃圾总量的30%-40%。将钢材与再生混凝土作为组合结构使用,在垂直荷载下表现出色,在水平荷载下如地震中表现出强大的抗震性能。然而,两者界面间的黏结性能是其协同工作的重要基础,有必要进行深入研究。

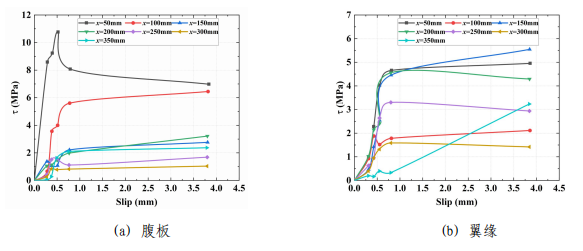

该研究结果表明,引入栓钉并未改变部分包裹再生混凝土结构构件的黏结失效模式。典型的黏结应力-滑移曲线分为四个阶段:无滑移阶段、滑移阶段、黏结失效阶段和残余阶段。通过带入以往研究者的数据验证了本研究所提出黏结滑移本构模型的普适性。从平均黏结滑移曲线可以观察到,随着再生混凝土强度从C35增加到C40再到C45,黏结强度的提升率分别从53.5%降至24.24%。这表明持续提高再生混凝土强度对于改善界面黏结行为既不高效也不经济。与无栓钉的部分包裹再生混凝土构件相比,配置了栓钉的构件表现出较强的延性。具体而言,配置单层和双层栓钉试样的延性系数在发生黏结损伤时分别提高了33.1%和36.4%。栓钉的数量是影响黏结强度的主要因素。当采用双层栓钉布置时,黏结强度分别提高了686%和665%。此外,虽然将栓钉焊接到型钢翼缘上有助于沿锚固区域实现更均匀的黏结应力分布,但也可能使同一锚固深度下腹板与翼缘之间的黏结应力差值增加(几乎翻倍)。因此,需要进一步优化栓钉的布置,同时在腹板和翼缘中布置焊钉可能是一个潜在的解决方案。最后,研究通过引入位置函数,建立了考虑黏结部位和锚固长度的黏结滑移本构模型,为提高部分包裹再生混凝土结构构件有限元分析精度提供了理论依据。

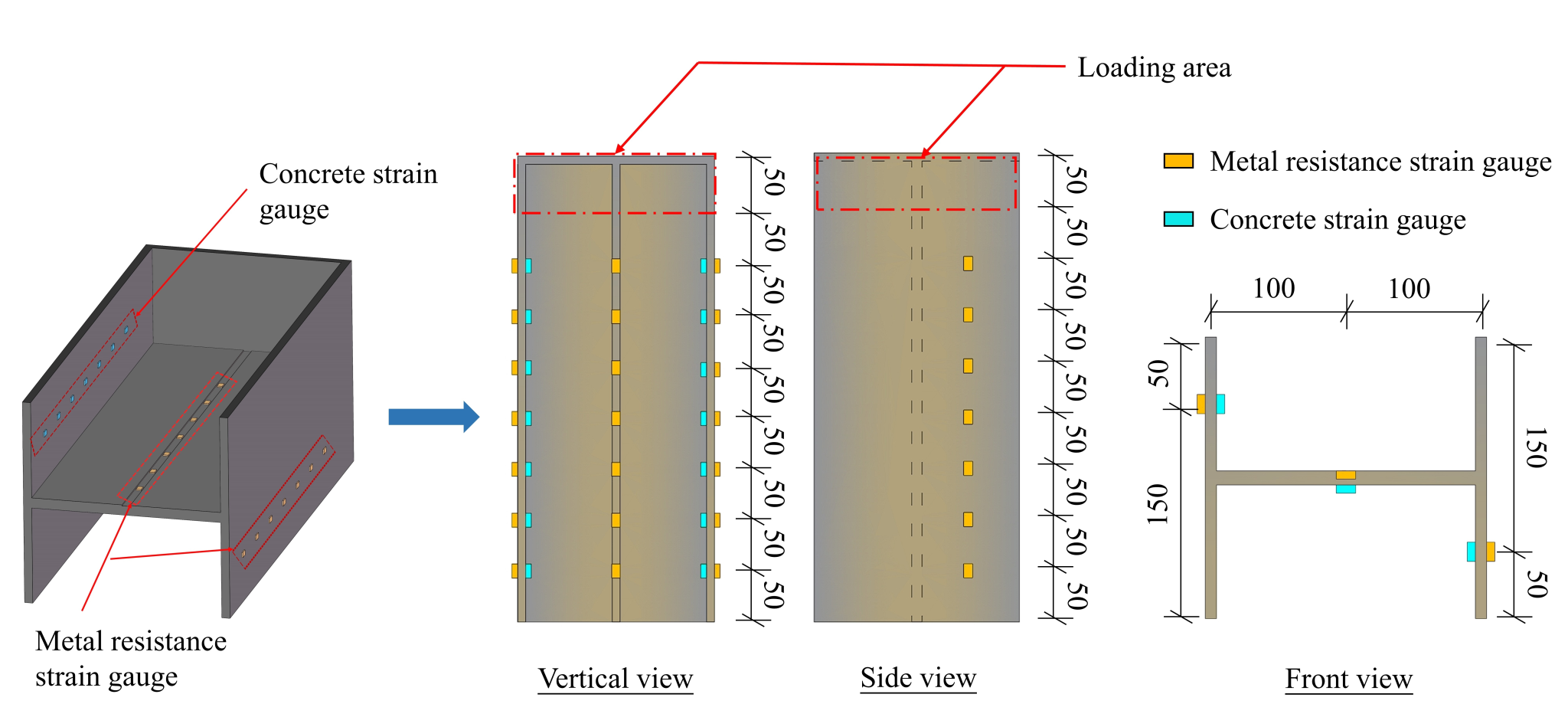

图1 应变片布置方案

图2 不同锚固深度下的黏结滑移曲线