近日,内蒙古科技大学土木工程学院岩土体力学特性与支护新技术团队鲍先凯副教授在Construction and Building Materials期刊(IF=7.4,中科院1区TOP)发表题为“Study on the mechanical properties and pore structure of concrete under different phases of CO2”(DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2025.140768)的研究成果。该研究系统揭示了不同相态CO2对混凝土力学性能与孔隙结构的影响机制,研究发现,超临界CO2因其高渗透性及反应活性,可显著提升混凝土的峰值强度、弹性模量及耐蚀系数,通过核磁共振和分形维数分析证实其优化孔隙结构的作用,该成果为废弃矿井CO2封存设施的材料选型、结构耐久性评估提供了关键理论与数据支撑,推动了CCUS技术从地质封存向材料-环境协同优化的跨越式发展。

Construction and Building Materials是Elsevier出版社旗下建筑工程材料领域的国际权威期刊,自1987年创刊以来,持续引领绿色建材与结构工程领域的创新研究。作为JCR Q1、中科院一区Top期刊(2024年影响因子7.4),其聚焦混凝土、复合材料、再生资源利用、低碳技术及环境-材料交互作用等方向,致力于推动建筑材料的可持续性与高性能化发展,研究内容涵盖从纳米级材料设计到大型工程结构耐久性评估的全链条研究,尤其重视碳中和目标下的材料革新 与 极端环境工程应用 的交叉融合。

随着全球气候变暖日益严重,碳减排已成为国际社会的共同挑战。中国作为全球碳排放大国,明确提出了“双碳”目标。在此背景下,利用地下废弃矿井建立混凝土墙体来封存CO2的方法因其成本低、空间利用率高、安全稳定等优点,近年来受到学术界的广泛关注。在深部矿井中进行CO2封存时,CO2可能以气态、液态或超临界态存在,因其物理性质差异(密度、黏度等),导致混凝土的碳化速率、力学性能以及孔隙结构产生了显著的变化。目前,大多数研究集中于单一相态CO2对混凝土性能的影响,缺乏多相环境下混凝土力学行为与微观结构的研究。该研究结合单轴压缩试验、核磁共振(NMR)分析及分形维数计算,揭示了不同相态CO2作用下混凝土微观孔隙结构与宏观力学性能的关联,为废弃矿井作为CO2地下储库的可行性提供科学依据。

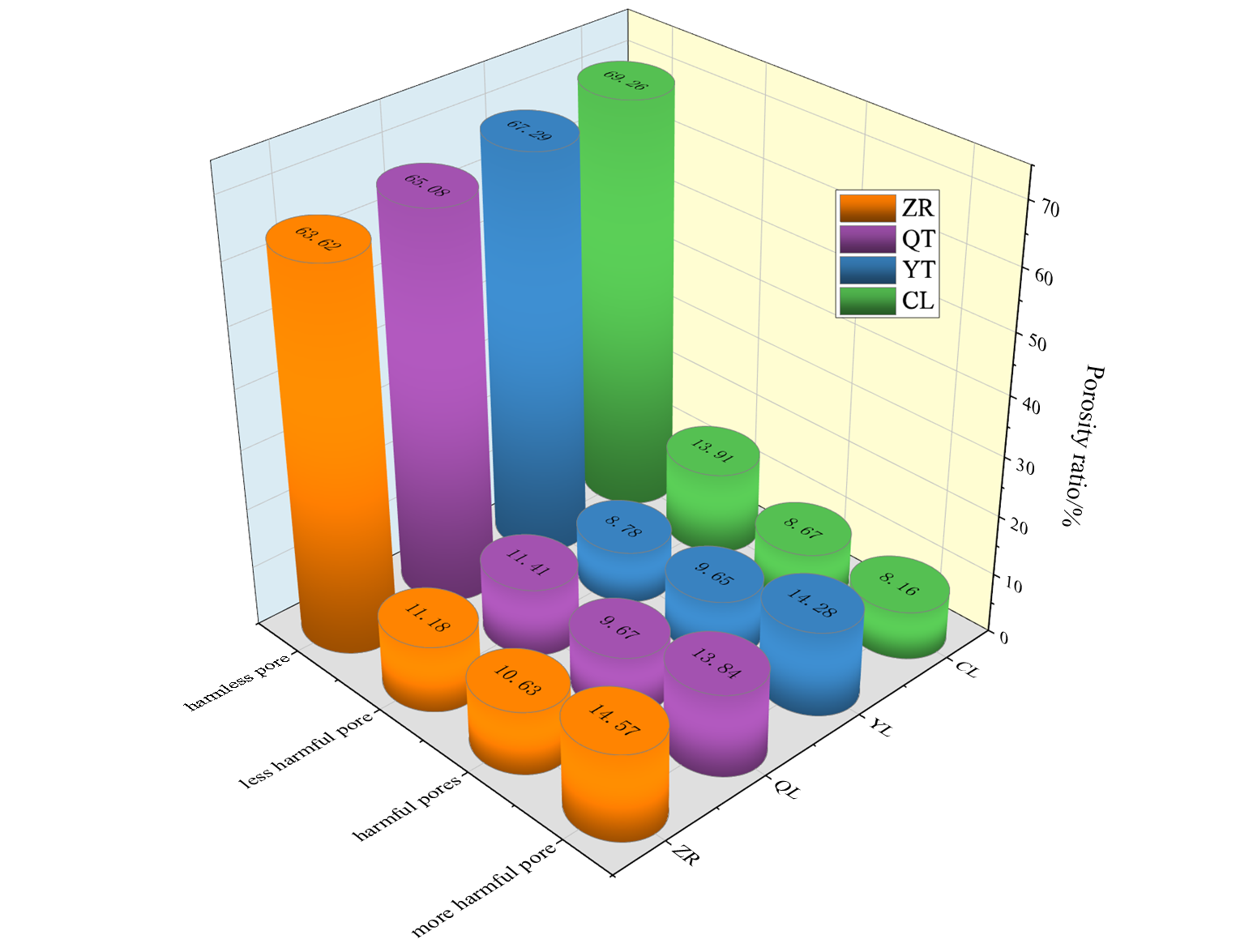

该研究发现,随着CO2相态的变化(气态、液态、超临界态),混凝土峰值强度、弹性模量及耐蚀系数呈增长趋势。气态、液态、超临界态CO2浸泡下混凝土试件总能量和耗散能呈现增长趋势,弹性能峰值呈减小趋势,其塑性变形能力变大,混凝土破坏机制由“脆性破坏”向“延性破坏”转变。CO2浸泡后的混凝土试件总孔隙率均低于未浸泡混凝土试件的总孔隙率,且在超临界态CO2浸泡下混凝土的总孔隙率最小,混凝土的密实度与抗渗透性得到了显著提高。随着CO2相态的变化(QT→YT→CL),混凝土小孔隙分形维数逐渐减小,小孔隙结构变得更为单一,而大孔隙分形维数则呈增长趋势,大孔隙形状和分布更为复杂。

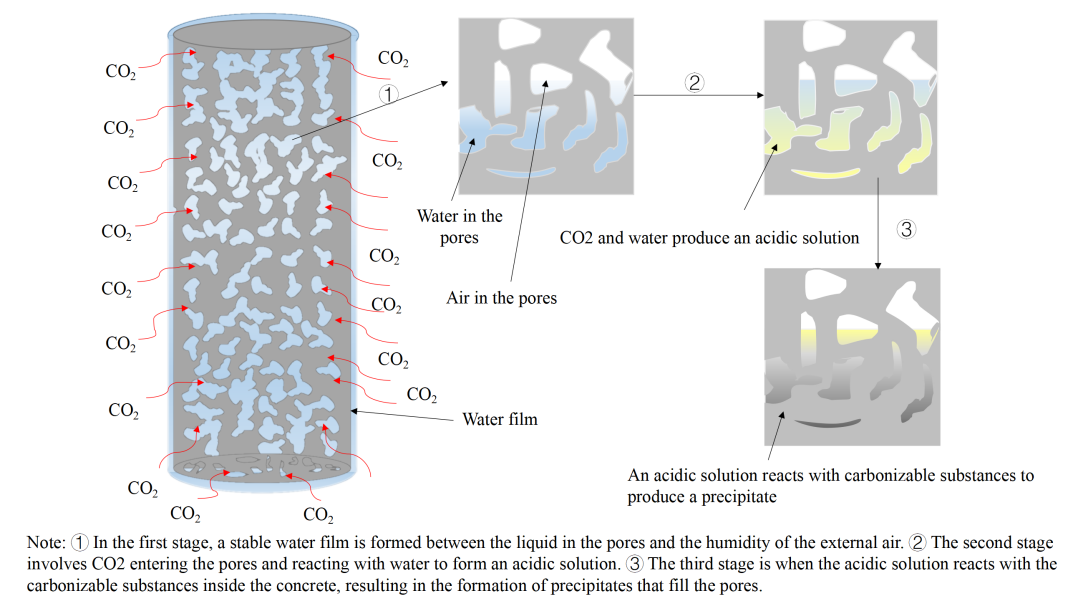

图1 CO2进入到混凝土中扩散过程图

图2 不同相态CO2作用下混凝土试件孔径分布

该研究成果验证了废弃矿井封存CO2的可行性,推动了废弃矿井资源化利用,可为“双碳”目标提供关键技术支撑,为地下封存设施的材料选型与安全性评估提供科学依据,具有重要的工程价值和经济价值。