近日,内蒙古科技大学土木工程学院城市固体废弃物建材资源化利用团队石雨轩博士在Construction and Building Materials期刊(IF=7.4,中科院1区TOP)发表题为“Preparation of red mud-calcium carbide slag-based low-carbon lightweight aggregate concrete: mechanical performance and interfacial transition zone microstructural analysis”(DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2025.140311)的研究成果。该研究拓宽了赤泥、电石渣等工业固体废弃物的资源化利用范围,利用二者制备了低碳轻骨料混凝土,在矿物掺合料掺量、预湿时间,净水胶比、养护方式等多个因素影响下,研究低碳轻骨料混凝土的力学性能发展规律,建立超声脉冲速度与抗压强度的定量关系,并对其界面过渡区的微结构进行分析。

Construction and Building Materials是Elsevier出版社旗下建筑工程材料领域的国际权威期刊,自1987年创刊以来,持续引领绿色建材与结构工程领域的创新研究。作为JCR Q1、中科院一区Top期刊(2024年影响因子7.4),其聚焦混凝土、复合材料、再生资源利用、低碳技术及环境-材料交互作用等方向,致力于推动建筑材料的可持续性与高性能化发展,研究内容涵盖从纳米级材料设计到大型工程结构耐久性评估的全链条研究,尤其重视碳中和目标下的材料革新 与 极端环境工程应用 的交叉融合。

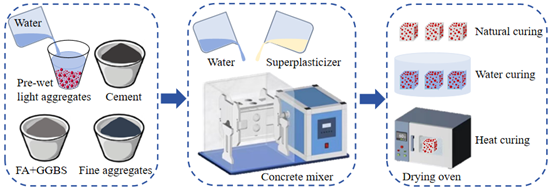

水泥工业具有高能耗、高二氧化碳排放的显著特点。每生产一吨水泥,大约排放900公斤二氧化碳。因此,水泥行业面临着大规模生产和碳减排的双重压力。轻骨料是具有多孔结构的低密度矿物颗粒,其低密度和多孔结构,已被广泛用于取代混凝土中的天然骨料,以减轻建筑重量。利用固体废物粉末生产人工冷粘结轻骨料已被认为是以较低能耗回收和再利用它们的理想途径。利用这些固体废物,降低生产成本,并有助于碳减排任务,可以产生显著的环境和经济效益,近年来受到学术界的广泛关注。目前,大部分研究利用宏观试验,探究不同骨料制备的轻骨料混凝土的力学性能,缺乏宏观层面和微观层面相结合对材料各相物理力学性能的系统分析,并对各参数之间建立定性定量关系,构建预测模型。为解决骨料短缺和赤泥、电石渣等大量堆存的问题,作者在前期的研究中,利用二者的碱协同作用,激发粉煤灰-矿渣,制备了两类人造冷粘结轻骨料。在此基础上,作者尝试利用这种轻骨料制备低碳轻骨料混凝土,系统研究其立方体抗压、轴心抗压、抗拉、抗折等基本力学性能,建立各项力学性能、超声波脉冲速度与标准抗压强度之间的定量关系,并对低碳轻骨料混凝土内部界面区进行微结构表征,为推广和扩大其工程应用奠定理论和技术基础。

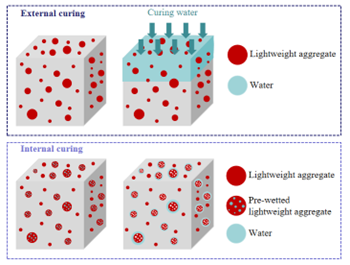

该研究结果表明,适宜的热养护(60 ℃@12 h)可显著提高低碳轻骨料混凝土的早期力学性能,并且后期强度持续增长。低碳轻骨料混凝土较普通骨料混凝土有更优异的轴心抗压性能和更高的拉压比,其中28天轴心抗压强度、抗拉强度和抗折强度分别达到立方体抗压强度的87.8~91.8%,10.3~11.0%,10.2~11.2%。轻骨料混凝土的28天超声脉冲速度为4.254~4.786 km/s,可见内部密实度较高。通过统计回归建立了立方体抗压、轴心抗压强、抗拉强度、抗折强的定量关系,相关性较好。微观分析表明轻骨料混凝土的界面过渡区厚度约80 μm,制备的赤泥-电石渣基轻骨料具备更优秀的吸返水能力,对界面区附近的水泥浆体起到内养护作用,使得界面区的结构更加致密,水化程度更高。利用钙硅比分析和显微硬度试验,从化学和物理双维度验证了界面过渡区的强度较高,从而提升低碳轻骨料混凝土的整体力学性能。

图1 低碳轻骨料混凝土的制备与养护过程

图2 内养护与外养护的养护机制

该研究成果验证了赤泥、电石渣等工业固体废弃物制备轻骨料混凝土的可能性,拓宽了其资源化利用范围,为赤泥-电石渣基免烧轻骨料混凝土的制备与应用提供关键技术支撑,为资源化利用赤泥、电石渣等工业固体废弃物提供科学依据,具有重要的工程价值和经济价值。